ふるさとの祭り(「地域のたから」民俗芸能総合支援事業)

お知らせ・更新情報

- 2024年10月7日 「ふるさとの祭り2024inこおりやま」のタイムスケジュール等を掲載しました。

- 2024年9月13日 「ふるさとの祭り2024」の開催情報を更新しました。

- 2024年7月19日 「ふるさとの祭り2024」プロポーザル審査結果を公表します。

「ふるさとの祭り2024inこおりやま」タイムスケジュール等掲載!

10月12日(日曜日)、10月13日(土曜日)の2日間で「ふるさとの祭り2024inこおりやま」が開催されます。

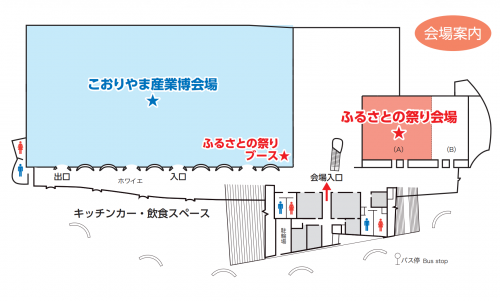

タイムスケジュールと会場案内は下記のとおりです。各出演団体の詳細はパンフレットをご覧ください。

ふるさとの祭り2024inこおりやま パンフレット [PDFファイル/2.71MB]

【タイムスケジュール】

【会場案内】

ふるさとの祭り2024inこおりやま開催について

民俗芸能の継承が危ぶまれている団体や芸能を披露する機会のない団体に発表の場を提供することにより、貴重な地域の宝である民俗芸能の継承と人々の絆の再生を図るとともに、民俗芸能を披露することで、本県が誇る民俗芸能の魅力や復興に向けて取り組む姿を国内外に強く発信することを目的として、県内の民俗芸能を披露します。今年は「ビックパレットふくしま」を会場として披露公演を行います。

観覧は無料となっておりますので、お気軽にお越しください。

○ 開 催 日 令和6年10月12日(土曜日)10時開演

13日(日曜日)10時開演

○ 開催場所 ビックパレットふくしま コンベンションホールA

○ 出演団体 ※2024年9月13日時点。出演日、出演時間につきましては、確定次第掲載します。

・音路太子堂三匹獅子舞保存会(郡山市)

・木ノ宮神社十二神楽保存会(郡山市)

・高倉人形浄瑠璃座(郡山市)

・内谷春日神社太々神楽保存会(国見町)

・中村太鼓保存会(伊達市)

・水雲神社太々神楽保存会(二本松市)

・南須釜念仏踊り保存会(玉川村)

・会津彼岸獅子舞 下柴獅子団(喜多方市)

・藤の和芸能保存会(柳津町)

・福田十二神楽保存会(新地町)

・原釜神楽保存会(相馬市)

・北萱浜神楽愛好会(南相馬市)

・下町子供手踊り保存会(南相馬市)

・相馬流れ山踊り伝承保存会(南相馬市)

・南小高神楽保存会(南相馬市)

・浪江町川添芸能保存会(浪江町)

・南津島郷土芸術保存会(浪江町)

・町獅子保存会(川内村)

・豊間諏訪神社獅子舞保存会(いわき市)

「ふるさとの祭り2024」プロポーザル審査結果を公表します

「ふるさとの祭り2024会場設営・運営及び映像作成・広報業務」に関するプロポーザル審査を行った結果、業務委託予定者が決定しましたのでお知らせいたします。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)